「無料で利用できて、おすすめの電子契約サービスってどこ?」

電子契約サービスを導入する企業が増えている中で、このようにお考えの企業担当者や経営者の方も多いかと思います。

そこで当サイトは、15社の電子契約サービスを徹底比較しました。

企業規模によって電子契約サービスに求める機能が異なるため、以下のニーズ、企業規模ごとにランキングを作成しています。

- 当事者型タイプ

- 立会人型タイプ

- 社員100人以上の会社向け

- 社員100人以下の会社向け

- 個人事業主向け(無料プラン)

電子署名の2つの署名方法の違いやサービス比較のポイントなどの情報を網羅しています。

当サイトは、電子契約サービスの運営企業にインタビューを行い、導入後に本当に必要な機能を解説してランキングを作成しています。

当記事を参考に、あなたの会社にピッタリの電子契約サービスを選択しましょう!

目次

電子契約とは

電子契約サービスをランキングで紹介する前に、まずは電子契約とは何かを確認しましょう。

以下4点を説明します。

- 電子契約とはどういうものか

- 2つの署名方法

- 電子契約サービスのメリット

- 電子契約サービスのデメリット・導入時の注意点

特に、「2つの署名方法」「電子契約サービスのデメリット・導入時の注意点」は確認してください。 理由は、電子契約サービスの選び方に深く関係してくるためです。

それでは早速、「電子契約とはどういうものか」から確認していきましょう!

電子契約とはどういうものか

電子契約とは、「電子文書に電子署名」で締結する契約方法です。 電子契約サービスを用いれば、WEB上で契約締結が完了します。電子署名の当事者型は電子署名法で認められており、つまり法的効力があるということになります。

また、電子署名の立会人型は、2020年7月に行政庁から発表された電子署名法の解釈により、一定の場合に法的に認められることになりました。

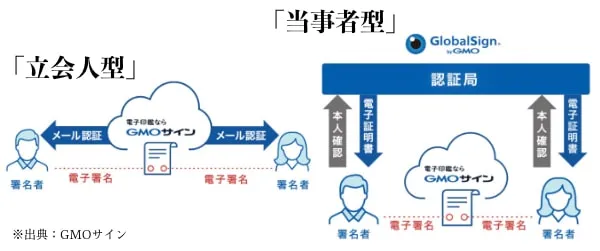

ここで「電子署名って2種類あるの?」と思った方もいると思います。 実は電子署名には2種類あり、「当事者型」と「立会人型」と呼ばれます。

この2つの署名方法は、電子契約サービスを比較する際に理解しておく必要があるので、詳しく解説していきます。

2つの署名方法

以下の比較表に、電子署名の当事者型と立会人型の違いをまとめました。

| 印鑑でいうと | 証明力 | 本人性の担保 | 取引先の負担 | |

|---|---|---|---|---|

| 当事者型 | 会社実印 | ◎ | ◎ | 大きい |

| 立会人型 | 社印 | ○ | △ | 少ない |

2つの署名方法の違いを端的に表すと、電子証明書を必要とするのが当事者型で、電子証明書を必要とせずメール認証などにより本人確認するものを立会人型と呼びます。

電子契約サービスを比較する際、この署名方法の違いを理解する必要がある理由は、「立会人型」は訴訟が起きた際、不利になる可能性があるためです。

当事者型では、電子認証局で厳格な本人確認のもと発行された電子証明書を用いて契約締結します。

印鑑に例えると、実印における印鑑証明書=電子証明書です。そのため、当事者型では本人性も担保されます。

しかし、立会人型の本人性の担保は、電子契約サービス各社に委ねられている状況です。

各社、本人性担保のためのあらゆる対策をしていますが、立会人型の本人性に担保に関しては、判例が少なく、判然としない部分があります。

よって、より安全・安心に電子契約サービスを導入したい会社は、当事者型を選択できる電子契約サービスの検討をおすすめします。

ポイント

実は、当事者型と立会人型の両方を1つのサービス上で使用できる電子契約サービスもあります。そのサービスに関しては、「電子契約サービス比較表」でご確認ください。

電子契約サービスのメリット

電子契約サービスのメリットはたくさんあります。 ですが、当ページでは「電子契約サービスの選び方や比較」を解説するので、ここでは電子契約のメリットは4つだけ紹介します。電子契約の主なメリット

- 業務効率化ができる

- 印紙税などのコスト削減

- セキュリティの強化

- 保管場所をとらない

業務効率化ができる

電子契約における大きなメリットとして、業務効率化ができる点が挙げられます。 紙で契約を結ぶ時との違いで見た通り、電子契約の方がはるかに少ない工数で契約を締結可能。テレワークの社員も、印鑑を押印するためだけに出社する必要がなくなります。

印紙税などのコスト削減

電子契約サービスは、印紙税だけでなく、人件費や郵送費など様々なコストを削減できます。以前、電子印鑑GMOサイン(旧Agree)を展開しているGMOグローバルサイン・ホールディングス社にインタビューさせていただいた際、サービス発案者の牛島直紀さまからこんなお話を聞きました。

「GMOグループの印紙代が1ヶ月で数十万円あり、それを何とか削減したいと思い電子契約に出会った」

このように、電子契約サービスは大きなコスト削減が望めます。

改ざんや契約書損失のリスクを減らせる

書類を紙で保管していると、文書の紛失や災害時の焼失などのリスクがあります。 一方、電子契約サービス上で保管されていれば、そのような心配はいりません。また、電子契約書は様々な暗号技術により保護されているため、改ざんも防止できます。

電子契約サービスを提供している企業が契約書類のデータを強固なセキュリティで保護してくれるので、紙で保管するより、電子契約サービス上で保管する方がセキュリティは強化されるという訳です。

保管場所を取らない

電子契約のメリットとして、契約書が保管場所を取らない点が挙げられます。 多くの電子契約サービスではクラウド上に書類を保管する仕組みとなっています。自社の倉庫に膨大な量の契約書を保管する必要も、たくさんの書類から契約書を探す必要もなくなるのです。

まとめ:電子契約の主なメリット

- 業務効率化ができる

- 印紙税などのコスト削減

- セキュリティの強化

- 保管場所をとらない

有田 武人

電子契約の導入予算があまり出ず、導入を見送るケースも散見されます。その場合、契約が会社だけでなく、在宅勤務でもできるといった働き方改革に直結することもメリットとして進めることをおすすめします。

以上4点、電子契約サービスのメリットを説明しました。

ただ、電子契約サービスにはデメリットも存在しますので、電子契約サービスのデメリット・導入時の注意点も解説します。

電子契約サービスを失敗なく導入するために、確認しておきましょう。

導入時には要注意!電子契約サービスのデメリット

電子契約サービスのデメリットや導入時の注意点として、主に以下の4点があります。電子契約サービスのデメリット

- ランニングコストがかかる

- 電子化できない書類がある

- セキュリティリスク

- 取引先への対応

電子契約サービス導入後に「思っていたほど効果を得られなかった」とならないように、上記注意点を順番に解説します。

ランニングコストがかかる

先述の通り、電子契約を導入するためにはコストや手数料がかかってしまいます。 安いサービスだと月に数千円くらいのものから、月額10万円くらいの高額なサービスも存在しています。どういった電子契約サービスを利用する場合でも、ランニングコストが発生する点はデメリットです。

ただし、電子契約を導入すると印刷や郵送、印紙税など様々なコスト削減が可能です。

こういった点を踏まえると、毎月多数の契約を結んでいる企業であれば、月額料金を支払ってでも電子契約サービスを利用する方がメリットは大きいことでしょう。

電子化できない書類がある

実は、一部の契約書は法律上で電子化が認められていません。自社で取り扱う契約書類が電子化に対応していなければ、電子契約サービスを導入する意味がありません。

そこで、サービス導入前に電子化できない契約書を確認しておきましょう。以下は一例ですが、電子化できない契約書になります。

- 宅地建物売買等媒介契約

- マンション管理業務委託契約

- 定期建物賃貸借契約

- 労働者派遣個別契約

- 訪問販売等特定商取引における交付書面

これらの電子化を認められていない契約書は、不動産業界に多く見られます。

重要度の高い契約書が多いため、法整備が追いついていないのも電子化が進みにくい要因の一つでしょう。

自社が扱う契約書が電子化を認められているか確認したい場合は、電子契約サービス各社のHP上で確認してみてください。 サービスにもよりますが、HP上で公開されていることも多いです。

セキュリティリスク

電子契約サービスでは、クラウド上で契約書を管理します。そのため、サイバー攻撃に遭い情報漏洩などのセキュリティリスクが生じるため、電子契約サービスを比較する際は、セキュリティ対策がしっかりしているサービスを選びましょう。

導入企業の多さ・ITインフラに精通しているか・主事業との関連性などを確認すると、サービス主体としてのセキュリティの高さがわかると思います。

取引先への対応

最後の電子契約サービスのデメリットは、取引先への対応が必要になることです。そのため、電子契約サービスを比較する際は、取引先のアカウント保持の必要性を確認しましょう。

電子契約サービスによっては、取引先のアカウント保持が必要なものとそうでないものがあります。 電子契約サービスをスムーズに導入するためには、取引先の負担の少ないものを選択しましょう。

電子契約サービスによる取引先のアカウント保持の必要性については、下記のボタンからご確認ください。

取引先のアカウント保持の必要性

サービスによっては、取引先へデモを用いた説明会を開催してくれるサービスもあります。

もし取引先への対応が心配という方は、取引先への対応が充実している電子契約サービスを選択すると良いでしょう。

まとめ:電子契約サービスのデメリット

- ランニングコストがかかる

- 電子化できない書類がある

- セキュリティリスク

- 取引先への対応

以上3点が、電子契約サービスのデメリット・導入時の注意点になります。

導入時の注意点を確認したことで、より円滑で効果的に電子契約サービスを導入できるでしょう。

それでは次に、電子契約サービスを選ぶ上で考慮すべき比較ポイントについて説明していきます。

何を軸に比較するべきか把握していないと、自社にピッタリの電子契約サービスを選ぶことはできません。

比較ポイントについてわかりやすく説明するので、一緒に確認していきましょう!

比較ポイント5選!電子契約サービスはどう選ぶ?

電子契約サービスを比較する上で、考慮すべきポイントは以下の5つです。

電子契約サービスを選ぶ際、上記5つに注目するべき理由を順番に述べます。

当事者型を選択できるか

電子署名には、当事者型と立会人型の2種類がありました。両署名の違いをまとめた比較表を再掲します。| 印鑑でいうと | 証明力 | 本人性の担保 | 取引先の負担 | |

|---|---|---|---|---|

| 当事者型 | 会社実印 | ◎ | ◎ | 大きい |

| 立会人型 | 社印 | ○ | △ | 少ない |

比較表の通り、当事者型の方が証明力が高く、本人性も担保されます。 電子証明書を発行するため、立会人型と比較して証明力・本人性の担保ともに上回ります。

立会人型は、メールによる本人認証が多いため、証明力や本人性の担保に劣ります。それゆえ、訴訟でのリスクも発生してしまいます。

よって、証明力やガバナンスを重視される会社は、当事者型を選択できる電子契約サービスと契約すると良いでしょう。 会社によっては、「電子証明書を取ったものしか契約しない」会社もあります。

ですが、「立会人型の方が取引先の負担が少ないから導入しやすいな」と思った方も多いでしょう。 実は、当事者型と立会人型を両方使用できる電子契約サービスが存在します。

こちらについては次の「取引先のアカウント保持の必要性」で解説します。

有田 武人

当事者型での契約は証明力・本人性の担保が高いため、M&Aのような重要な契約や契約金額が自社の基準でより高い契約におすすめです。

取引先のアカウント保持の必要性

電子契約サービスを導入するにあたり、取引先の負担は少ない方がいいです。ですので、取引先の負担が少ないサービスを選択するといいでしょう。| 取引先のアカウント保持 | |

|---|---|

| 当事者型 | 基本的に必要 |

| 立会人型 | 不要 |

基本的に当事者型の電子契約サービスは、取引先もアカウントを保持する必要があります。 取引先も、電子証明書をサービス上で取得する必要があるからです。

一方、立会人型のサービスはアカウント保持不要なところが多いです。メールで認証できるため、アカウント保持の必要がないというわけです。

ですが1つ前で見た通り、当事者型の電子契約サービスを選んだ方が、証明力やガバナンスの強化という点でメリットが大きい。

しかし取引先のためには、負担の少ない立会人型のサービスの方を選びたい…。

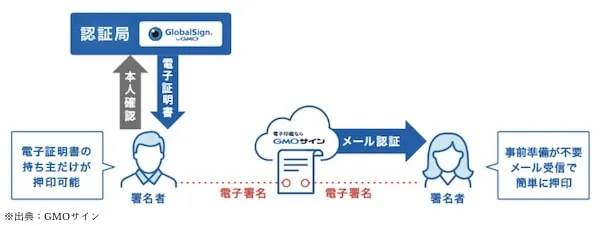

実は、このジレンマを解決したのが、当事者型と立会人型の両方を使用できる電子契約サービス。両署名を使えるため、「自社は当事者型、取引先は立会人型」と両署名の良いとこ取りができます。

それにより、「自社のガバナンス強化」「取引先の電子契約サービス導入負担の軽減」両方を達成できるわけです。

有田 武人

電子契約サービスを定着させるためには、契約相手の負担を減らすことが重要です。そのためにはサービスのシェア率の高さや認知度、セキュリティ面の担保が重要です。

また、電子契約サービスを締結するには、先方に説明する社員が電子契約を正しく理解する必要があるため、ガイドラインやマニュアルを使って周知しましょう。

また、電子契約サービスを締結するには、先方に説明する社員が電子契約を正しく理解する必要があるため、ガイドラインやマニュアルを使って周知しましょう。

紙との一元管理ができるか

電子契約サービスには、紙の契約書もシステム上で一元管理できるものもあります。過去に締結した紙の契約書をスキャンし、サービス上に取り込むことで一元管理を可能にします。電子契約サービスを導入しても、紙の契約書は別で管理しなければならないのは不便ですよね。 そこで、電子契約サービスを比較する際は、紙の契約書も一元管理できるものを選択すると良いでしょう。

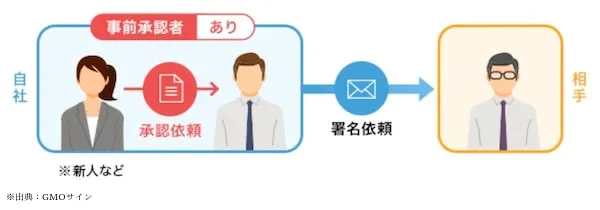

ワークフロー機能があるか

電子契約サービス上でワークフローが組めると、「押印者や承認者を指定」できます。 一方、ワークフローが組めない電子契約サービスですと、以下のような問題が起こりえます。

「電子契約サービスのアカウントを持ちログインできる社員は、承認者の承認を得ることなく勝手に押印できてしまう」

会社の規模が大きくなると、電子契約サービスのアカウントを複数の社員が持つようになるでしょう。 そういう会社では特に、上記のような問題が発生する可能性が高まります。

このような問題を防ぎたいという会社は、電子契約サービスにワークフロー機能が付いているものを選ぶことをおすすめします。

その際、電子契約サービスにどのように実装されているのか注意しましょう。

安いプランにも付いているのか、オプション的に追加費用が発生するのか、月額費用が高いプランにのみ付いているのか、電子契約サービスによって異なります。 この後出てくる比較表で確認してくださいね!

料金が安いか

電子契約サービスを契約する際、同じ機能であれば安く使えるサービスがいいですよね。 電子契約サービスの料金を比較する際、注意すべきポイントは以下の2点。- 月額費用

- 送信料

月額費用は、電子契約サービスを利用するための月額費用です。送信料と比較すると、月額費用の方が電子契約サービスによって差が出ます。ですので、まずは月額費用で比較するといいでしょう。

次に、送信料とは、電子契約サービス上で契約書を送付するときにかかる料金です。契約一件につき送信料がかかります。 送信料は多くの場合、以下の表の通りです。

| 送信料 | |

|---|---|

| 当事者型 | 300円 |

| 立会人型 | 100円~200円 |

送信料は表の通り、電子契約サービスごとにそこまで差が付かないので、この後紹介する比較表では月額費用で比較しています。

まとめ:電子契約サービスの比較ポイント

- 当事者型を選択できるか

- 取引先のアカウント保持の必要性

- 紙との一元管理ができるか

- ワークフロー機能があるか

- 料金が安いか

以上、電子契約サービスを比較する際に注目すべき5点と、その理由について見てきました。 こちらで見てきた電子契約サービスの比較ポイントを、次の章で比較表にまとめます。

比較表をご覧いただければ、どの電子契約サービスがどの程度比較ポイントを満たしているのか一目でお分かりいただけます!

一覧表で徹底比較!電子契約サービス15選

こちらでは、先ほど確認した比較ポイントの5つを、電子契約サービスごとに比較表にまとめました!

※料金は、「月額(税込)」の料金になります

| 当事者型/立会人型/両方 | 取引先のアカウント保持の必要性 | 紙との一元管理は可能か | ワークフロー機能があるか | 一番安い月額プラン | 総合評価 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| GMOサイン | 両方○ | なし | オプション対応 | ○:9,680円~のプラン | 9,680円~ | ★★★★★ |

| クラウドサイン | 立会人型のみ | なし | ○:22,000円~のプラン | ○:110,000円~のプラン | 11,000円~ | ★★★★☆ |

| ベクターサイン | 立会人型のみ | なし | ○ | ○ | 11,000円~ | ★★★★☆ |

| WAN-Sign | 両方○ | なし | ○:11,000円~のプラン | ○:11,000円~のプラン | 11,000円~ | ★★★★★ |

| クラウドスタンプ | 立会人型のみ | なし | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | ★★★★☆ |

| イースタンプ | 両方○ | なし | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | ★★★★☆ |

| freeeサイン | 立会人型のみ | なし | ○:29,800円のプラン or 5,980円のプランに 月5,000円のオプション |

問い合わせ | 5,980円 | ★★★★☆ |

| DocuSign | 立会人型のみ | なし | ○:$40/1ユーザー | ○:$40/1ユーザー | $40/1ユーザー | ★★★☆☆ |

| Acrobat Sign | 両方○ | なし | 問い合わせ | 問い合わせ | 4,270円/1ライセンス | ★★★☆☆ |

| ContractS CLM (旧:Holmes) |

立会人型のみ | なし | 従業員数によって料金が変わる | 従業員数によって料金が変わる | 110,000円~ | ★★★☆☆ |

| BtoBプラット フォーム契約書 |

当事者型のみ | あり | ○:33,000円~のプラン | ○:11,000円~のプラン | 11,000円〜 | ★★★☆☆ |

| ペーパーロジック | 当事者型のみ | なし | ユーザー数によって料金が変わる | ユーザー数によって料金が変わる | 22,000円~ | ★★☆☆☆ |

| CONTRACTHUB @absonne |

当事者型のみ | △ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | ★★☆☆☆ |

| リーテックス デジタル契約 |

当事者型のみ | あり | ○:11,000円~のプラン | ○:33,000円~のプラン | 11,000円~ | ★★★☆☆ |

| かんたん電子契約 forクラウド |

当事者型のみ | なし | △ | △ | 11,000円~ | ★★☆☆☆ |

いかがでしょうか。次の章から、上記5つの比較ポイントで電子契約サービスをランキング形式で見ていきます。

また、各電子契約サービスは、無料資料請求を行っています。気になる電子契約サービスがあれば、無料の資料請求や問い合わせをしてみるのもいいでしょう!

署名方式・会社規模で比較!電子契約サービスランキング

ご自身が気になるランキングだけ見ても良し、上から順番に見ても良しです!

ポイント別ランキングリスト

当事者型のおすすめ電子署名サービス

まずは、当事者型の電子契約サービスランキングです!証明力が高く、社内の内部統制をしっかりしていきたい会社におすすめの署名方法です。

当事者型のおすすめ

電子署名サービスランキング

電子印鑑GMOサイン

【当事者型の電子契約サービス国内シェアNO.1】

安全性の高さと利用料金の安さが人気。

月額9,680円(税込)で、お試しフリープランもあり。

公式サイトへ

安全性の高さと利用料金の安さが人気。

月額9,680円(税込)で、お試しフリープランもあり。

イースタンプ

【契約書管理システム部門資料請求ランキング1位】

システムはGMOサインと同じものを使用。

利用料金を知りたい方は一度資料請求を。

公式サイトへ

システムはGMOサインと同じものを使用。

利用料金を知りたい方は一度資料請求を。

BtoBプラットフォーム契約書

実績豊富なサービスだが、取引先も会員登録が必要となることと、月額11,000円(税込)のプランでは契約書の保管は月3件までに限られることから、少し使いづらい印象。

公式サイトへ

ランキングの目次に戻る

立会人型のおすすめ電子署名サービス

次に、立会人型の電子契約サービスランキングを紹介します!メール認証という形式で簡単に署名できるので、契約先の負担が少なく済みます。 BtoC取引にもおすすめな署名方法です。

立会人型のおすすめ

電子署名サービスランキング

クラウドサイン

【直感的に使える使いやすさが魅力】

国内の電子契約サービスシェアの80%以上を占める人気のサービス。

多くの企業が導入していることから、導入ハードルが低いのも魅力。

公式サイトへ

国内の電子契約サービスシェアの80%以上を占める人気のサービス。

多くの企業が導入していることから、導入ハードルが低いのも魅力。

電子印鑑GMOサイン

【当事者型と立会人型の両方を利用可能】

取引先に合わせて柔軟に署名方式を変更できる便利な電子契約サービス。

公式サイトへ

取引先に合わせて柔軟に署名方式を変更できる便利な電子契約サービス。

WAN-Sign

【書面管理もできる】

契約書のデータだけでなく原本も保管してもらえる珍しいサービス。

GMOサインと同じシステムを採用しており、性能も高い。

公式サイトへ

契約書のデータだけでなく原本も保管してもらえる珍しいサービス。

GMOサインと同じシステムを採用しており、性能も高い。

ランキングの目次に戻る

社員100人以上の会社向けの電子契約サービス

こちらでは社員100人以上向けの会社、言い換えると、内部統制が必要な会社向けの電子契約サービスランキングになります。ワークフローを組み、押印者と捺印者を指定できるような内部統制力を電子契約サービスに求める会社は、こちらのランキングを参照ください。

有田 武人

自身のグループ会社や大手取引先に受け入れてもらえる電子契約サービスを選定するケースが見受けられます。他にも、部署ごとでのメリットに合わせて電子契約サービスを選定するケースも。また、海外との取引もある場合、海外の言語対応が出来る電子契約サービスを選定することもおすすめします。

さらに、ユーザーグループを作成できる機能や、部署ごとに閲覧できるフォルダを制限する機能等、大人数の管理がしやすくなる機能があればなおよいでしょう。

さらに、ユーザーグループを作成できる機能や、部署ごとに閲覧できるフォルダを制限する機能等、大人数の管理がしやすくなる機能があればなおよいでしょう。

大企業におすすめの

電子契約サービスランキング

電子印鑑GMOサイン

【大企業におすすめ!ガバナンスの強化はGMOサイン】

内部統制に必要不可欠な「ワークフロー機能」に標準対応しており、 低コストでガバナンスを強化できる。

公式サイトへ

内部統制に必要不可欠な「ワークフロー機能」に標準対応しており、 低コストでガバナンスを強化できる。

WAN-Sign

【セキュリティ面を重視するならWAN-Sign】

GMOサインと同じく「ワークフロー機能」に標準対応。

多くの大手企業に利用されている信頼度の高いサービス。

公式サイトへ

GMOサインと同じく「ワークフロー機能」に標準対応。

多くの大手企業に利用されている信頼度の高いサービス。

ContractS CLM(旧:Holmes)

【機能が盛りだくさんだが、その分料金が高い】

電子契約だけでなく、「契約」全般に関わる業務を効率化してくれるサービス。

公式サイトへ

電子契約だけでなく、「契約」全般に関わる業務を効率化してくれるサービス。

ランキングの目次に戻る

社員100人以下の会社向けの電子契約システム

こちらでは、社員100人以下の会社向けのおすすめ電子契約サービスを紹介していきます。 前章とは違い、内部統制の必要がそこまでない会社向けのランキングです。「法務担当者や経理担当者だけが使用できればいい」というような会社におすすめの、電子契約サービスを紹介していきます。

有田 武人

中小・ベンチャー企業が選定する際は、電子契約サービスを利用する社員数や送信数に応じて選定することをおすすめします。また、初めてでも使いやすいように操作性や電子契約サービスのサポート体制の充実性も重視すると良いでしょう。

さらに、必要な機能のみ備えたコンパクトなプランを用意している電子契約サービスを選定すれば、コストの負担も少なく電子契約を始められます。

さらに、必要な機能のみ備えたコンパクトなプランを用意している電子契約サービスを選定すれば、コストの負担も少なく電子契約を始められます。

中小企業におすすめの

電子署名サービスランキング

クラウドサイン

【直感的に使える使いやすさが魅力】

法務担当者など、決まった人だけが使うなら、使い勝手の良いクラウドサインがおすすめ。

公式サイトへ

法務担当者など、決まった人だけが使うなら、使い勝手の良いクラウドサインがおすすめ。

電子印鑑GMOサイン

【どんなニーズも満たせる万能サービス】

当事者型と立会人型を選べる・料金の安さ・機能の充実さなど、あらゆる角度から見て質の高い電子契約サービス。

公式サイトへ

当事者型と立会人型を選べる・料金の安さ・機能の充実さなど、あらゆる角度から見て質の高い電子契約サービス。

WAN-Sign

【契約書類の保管にも対応できる唯一の電子契約サービス】

導入時などのサポートを、Web上ではなく営業担当者から直接受けたい場合はWan-Signがおすすめ。

公式サイトへ

導入時などのサポートを、Web上ではなく営業担当者から直接受けたい場合はWan-Signがおすすめ。

ランキングの目次に戻る

個人事業主におすすめの電子契約サービス(無料プラン)

こちらでは、個人事業主向けの電子契約サービスを紹介します。 他のランキングと違うポイントは、サービス使用者が1人という点です。電子契約サービスの使用者が個人ですと、無料プランで十分に事足りる場合も多いと思います。

よって、こちらでは無料プランのおすすめ電子契約サービスランキングを紹介していきます!

有田 武人

フリープランを選定する際はセキュリティ要件に順応できているか確認するとともに、サービスベンダーの信頼性や安全性も考慮するようにしましょう。また、無料プランでは実施出来ない事項やタイムスタンプの有無、締結した契約の保管数も確認しましょう。

個人事業主におすすめの

電子署名サービスランキング

電子印鑑GMOサイン

【機能が豊富なフリープラン】

文書のテンプレート登録機能やアドレス帳、文書の一括送信など、あると便利な機能が充実。タイムスタンプも無料で使用可能。

公式サイトへ

文書のテンプレート登録機能やアドレス帳、文書の一括送信など、あると便利な機能が充実。タイムスタンプも無料で使用可能。

WAN-Sign

【契約書の原本管理も依頼したい方に】

基本的な機能はGMOサインとほぼ同じ。将来的に有料プランへの移行を考えていて、お試しで利用してみたいという方にもおすすめ。

公式サイトへ

基本的な機能はGMOサインとほぼ同じ。将来的に有料プランへの移行を考えていて、お試しで利用してみたいという方にもおすすめ。

クラウドサイン

【タイムスタンプを利用可能】

契約書の受信者に対して「2段階認証」を利用でき、なりすましのリスク軽減に役立つ。

公式サイトへ

契約書の受信者に対して「2段階認証」を利用でき、なりすましのリスク軽減に役立つ。

ランキングの目次に戻る

電子契約を結べる環境を整えるには

電子契約を結ぶためには、先述の通り「本人だけが行える電子署名が行われていること」が条件となります。最も簡単かつスムーズに電子上での契約を結べる環境を整える方法は、有料の電子契約サービスを利用するやり方です。

様々な電子契約サービスが存在していますが、いずれも法的効力のある電子契約を結べるほか、契約書の保管・管理機能などが備わっています。

自社にIT担当者がいない場合でも簡単に導入でき、電子契約サービスの利用はほぼ必須です。

有料サービスを利用せず、無料で電子契約を結ぶ方法

電子契約サービスが便利だとはわかっていても、少しでもコストを抑えるために、「なんとか無料で電子契約を結べるようにならないだろうか」と考える方もいますよね。法的効力のある電子契約を無料で結ぶには、1つだけですが方法があります。 それは、電子契約サービスが提供している無料プランを利用することです。

電子契約サービスの中にはお試し感覚で使える無料プランを用意しているところもあります。

「今回限り電子契約を使いたい」という企業なら、無料プランで電子契約を結び、すぐにサービスを解約するといいでしょう。

しかし無料プランはあくまでお試し用のものであり、契約書の保管機能なども不十分。継続して利用するには、やはり有料契約するしか方法はないのです。

なお、電子契約サービスを利用しなくても、認証局で手続きをして電子証明書を取得し、自社に電子署名を導入する方法もあります。

しかしこの方法はある程度の電子署名に関する知識が必要な上に、そもそも電子証明書の取得は無料ではできません。

むしろ電子契約サービスを利用する以上のコストがかかる場合もありますので、やはり電子契約サービスを利用するのが最もスマートな方法でしょう。

まとめ:ペーパーレスで業務を効率化しよう

当ページを最後までご覧いただき、ありがとうございます!最後に簡単に、ランキングの内容をまとめます。ランキングまとめ

- 当事者型のおすすめ:GMOサイン

- 立会人型のおすすめ:クラウドサイン

- 社員100人以上の会社におすすめ:GMOサイン

- 社員100人以下の会社におすすめ:クラウドサイン

- 無料プランのおすすめ:GMOサイン

ランキングの上位にいる電子契約サービスは、自信を持っておすすめできるものばかりです。 ランキングを参考に、自社にとって最も重要な機能は何なのか見極めながら、比較しましょう。

電子契約の導入を検討している企業は、まずは知名度の高いクラウドサインや電子印鑑GMOサインを無料プランから始めてみてはいかがでしょうか。

無料プランを使用し、機能性をチェックしてから有料プランに切り替えれば、自社に合ったサービスをじっくりと見極めることができるでしょう。

もう一度、電子契約サービスの一覧比較表を確認したい方は、下記のボタンからご覧ください。

電子契約サービス比較表へ戻る

比較表を参考に、自社に最も適切な電子契約サービスを導入して下さいね!当ページが、みなさまの最適な電子契約サービス探しのお手伝いになれば、幸いです。

ランキングの目次へ戻る

![実印.net~おすすめ印鑑通販サイト人気ランキング[2025年7月]](https://xn--wlr53q.net/wp-content/uploads/2024/04/jitsuin_header_logo.png)